この記事は2024年の電子工作の楽しみで、新規に購入したりして活躍した機材についての記事になります。 皆様の電子工作ライフの参考にしていただければと思います。

2024年に自作キーボードと電子工作を楽しんだことをまとめた記事を書きました。

PCB固定台

はんだ実装するときに、PCBが固定されていることで、実装のしやすさが変わります。 安価な商品ですが、バネをきちんと固定できる固定台が非常に便利でした。

Aliexpressで「PCB 固定」で検索すると見つかります。タオバオで、CNY 6.4=JPY 139 +送料ほどで購入しました。Amazonでも売られています。

1つ使って良かったので、安価だったので5つ購入し、複数の基板を同時実装するときにも活躍しています。ただ、固定するネジが指に優しくないので、ノブが大きいものに置き換えました。

デスクライト 山田照明 Z-LIGHT Z-10RB

物書き用にデスクライトを導入したのですが、これが電子工作にも非常に役立ちました。 デスクライトの強い光を当てれば、ほとんどのICの刻印を読むことができ、ライト付きルーペなしでも作業が捗るようになりました。

手元が明るいと、目の解像度があがり、細かい作業もしやすくなったように思います。

かなりアームが自在に動くので、PC作業中はディスプレイの裏に収まり、使うときだけ引っ張ってくる形になります。明るさも調整可能です。

SMD部品入れに、金属製絵の具パレット小皿 コーワ 11895

SMD部品をリールから外したときに入れるために、金属製の絵の具パレット小皿を使っています。去年も使っていたのですが、更に買い足しました。

底面が平らで浅いので、ピンセットで抓むには良いです。金属製なので、はんだごてで触れてしまっても溶けることはありません。安いので使い捨てても良いです。リールから取り出すときにはまずこの皿に空けて使うようにしています。

https://www.yodobashi.com/product-detail/100000001004635285/

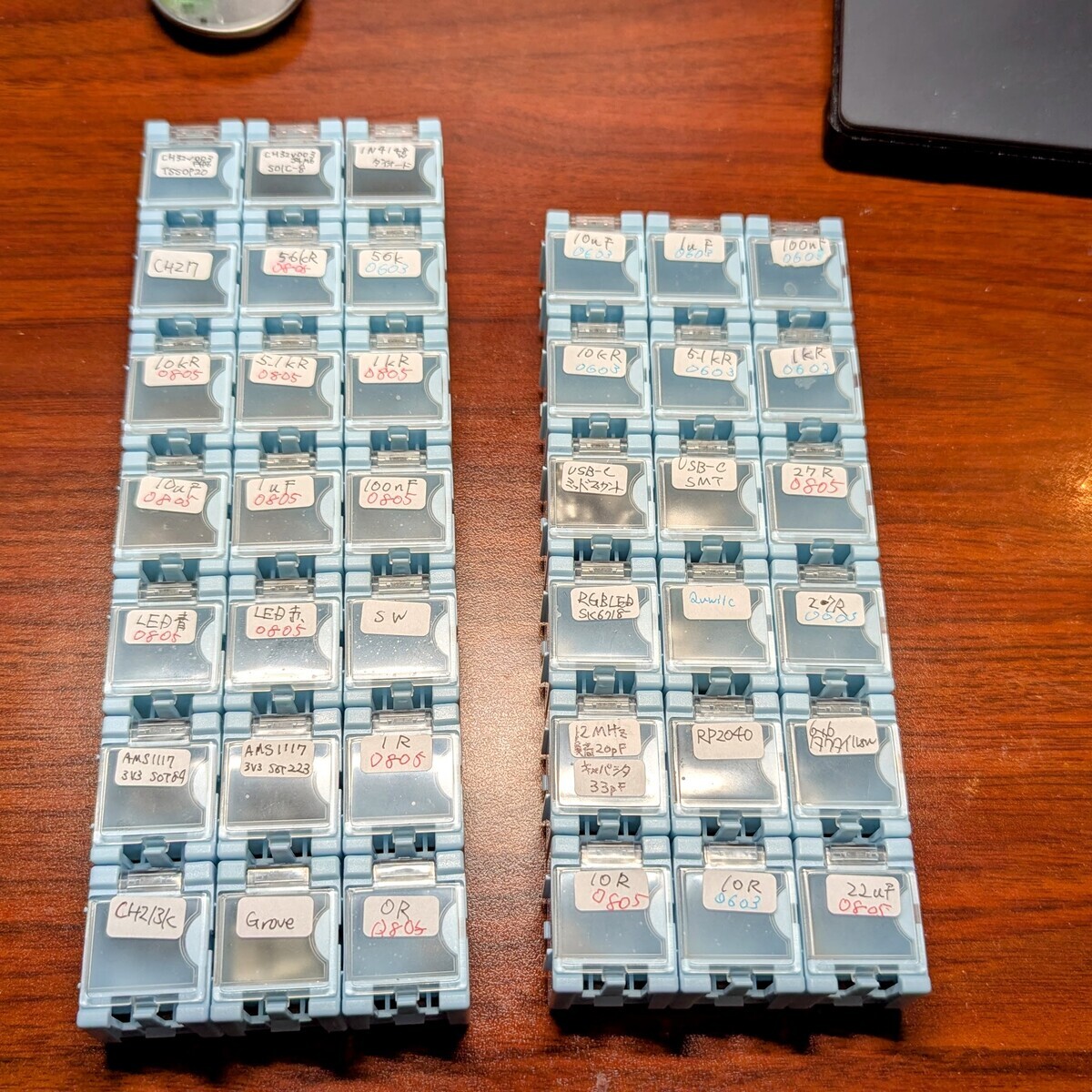

秋月電子通商で販売している部品ケース

秋月電子通商秋葉原店の2階にて、部品小分け用ケースが、長期保存品でセールしており、購入しました。 今までは100円ショップの小物入れを使っていたのですが、きっちり締まらず、SMD抵抗が逃げ出すことがありました。 このケースはしっかり止まっており、乱雑に扱っても勝手に開いてしまうことがありません。 ちょっと底が深く、ピンセットで取り出しにくいのがすこし難ですが、たくさん使うときは絵の具パレットに出すため、問題ありません。 1個ずつに分解したり、くっつけたりするのも扱いやすいポイントです。

プリヒーター Miniware MHP50

去年安価なプリヒーターを使って、ESP32-C3-MINI-1をリフロー実装したことを記事にしました。

安価なプリヒーターは使えるのですが、壊れやすく思っています。2個購入し、それぞれ別の部分が壊れました。

私にとって「リフローは、よくやること」だと分かったため、改めて高価なプリヒーターMHP50を購入しました。

ESP32-H2-MINI-1(省電力でBLEしかないやつ)をMHP50で卓上リフロー。

— 74th (@74th) July 13, 2024

内部でブリッジしてしまったときに備えて、公式の手はんだ実装用フットプリント(本当に手はんだ可能か信じられない)で作ったが、全ピン期待通り動作した。 pic.twitter.com/HMI52pATp1

この製品は扱いやすく、壊れそうな感じもなく、よく使えています。手はんだ実装していて失敗したとしても、プリヒーターで外せばやり直せると思うと、心強いです。 プリヒーターで扱えるように、最近は片面実装になるべくなるように基板を作るようになりました。

秋月でも購入できます。

電子負荷

SparrowDialでの電源まわりや、Lipoバッテリー充電回路の勉強などに、電子負荷が役立ちました。負荷を与えると電圧低下が出てしまう現象などが手軽に観測できるようになりました。

次、このキーボードの想定環境でどの程度電流が取り出せるか、電子負荷で実験してみる。

— 74th (@74th) January 14, 2024

500mAで4.5Vまで下がり、1Aで4.0Vまで下がる。

USBを安定化電源に置き換えると2Aでもいける。

キーボードの回路は大丈夫で、USBホストの電源供給能力によるという結論。 pic.twitter.com/BmPEWDezax

Aliexpressなどで「電子負荷」と検索すると見つかると思います。

USB PD 安定化電源 Alientek DP100

安定化電源は1つあるといろいろ役に立ちますね。どのくらいの電流を消費するのか、どのくらい低い電圧でも動きそうなのか、計測したりするのに使いました。

0.003A、0.01W程度

— 74th (@74th) November 23, 2024

2.5Vから動作した pic.twitter.com/31fGyO8G2r

秋月電子通商やスイッチサイエンスで購入できます。

DP100 USB-PD入力 安定化電源www.switch-science.com

オシロスコープにBNC-ICクリップ

オシロスコープには、比較的安価だけどソフトウェアは上位モデルと同じものが使えるPicoscope 2204Aを使っています。このオシロスコープ用のプローブとして、そんなに厳しい測定することはないので、このICクリップを使うようになりました。取り回しが楽で、ひっかけもしやすくなったように思います。自分の用途では困ることは今のところはないです。

Hakkoの小型はんだこて台と、こて先クリーナー

はんだこて台と、こて先クリーナーには、今まではgoot ST27を使っていました。机の面積上、より小型で取り回しのしやすいものが欲しくなり、Hakkoの小型のものFH300-81に交換しました。こて先クリーナーは599B-01にしました。

3Dプリンタ Anker M5C

去年末に3Dプリンタ Anker M5Cを購入しました。今年、いろいろ3Dプリンタで製作し、大変役に立ちました。今ならばBanboo A1 miniでしょうが、しばらくAnker M5Cを使おうと思います。

スライサーが独自ソフトウェアですが、PrusaSlicerのOEMっぽく、機能面に不満はいまのところありません。

USB Type-Cのテストボード

USB Type-Cのオスとメスがあり、間に挟んでロジックアナライザでみられるようにするテストボードが非常に役立ちました。

RaspberryPiPicoをロジックアナライザ化するプロジェクトのファームウェアを入れて、PulseView Nightly Buildから使ってみているが、120MHzを指定してもちゃんと動作している。やりたかったUSB Full Speedは確認できた。とても安価だ。https://t.co/Bm0JzoNrOV pic.twitter.com/Z1pL8ERxjh

— 74th (@74th) May 12, 2024

Aliexpressなどで「USB type-C テストボード」などで検索すると見つかります。

M4 MacBookProとParallels Desktop

今年M4 MacBookProを購入しました。既にM1 MacBookAirを持っていて、CPU性能はM1で困っていませんでしたが、メモリが16GBしかないことに困ることが多く、M4への買い換えを行いました。メモリは32GB、ストレージ1TBにカスタマイズして、30万円を少し超えるほどです。減価償却が必要な価格です。

今まで趣味の開発では、M1 MacBookAirとシングルボードコンピュータOrangePi5+を使ってきました。

Mac上で開発環境を作るとハマったときに自己解決が難しいと思うので避けるようにしています。MacからSSHやVS CodeのRemote Development機能でOrangePi5+に接続し、そので動いているUbuntu(Linux)上でファームウェアのコンパイルや、USB接続のデバッガ等を使うようにしていました。

Macは搭載可能なメモリが、M1無印は16GB、M2無印から24GBでしたが、M4から32GBになりました。32GBならば、内部に仮想マシンLinuxを動作刺せても快適に使えると思い、Parallels Desktopという仮想マシン管理ソフトのProライセンスを購入し、Ubuntuをその中にインストールして使っています。この構成パターン自体は、M1Max(メモリ64GB、10コアCPU)を使っている会社マシンで実践していました。

構成図に起こすと以下のようになります。

仮想マシンを構築するだけであれば無料ソフトでもできますが、Parallels DesktopのProライセンスで使うのは以下の理由があります。

QEMUベースのMultipass(Ubuntuの提供する仮想マシン管理ソフト)やUTM(Macの最適化したQEMUのフロントエンド)も使ってみましたが、IOに詰まって遅い傾向が難度も確認されたため、使い続けることができませんでした。Parallels Desktopを試したところ、気になることはありませんでした。M1 Mac以降のMac公式の仮想マシンFW、Apple Virtualization frameworkに対応できているため、CPUの遅さもありませんでした。

さらにUSBパススルー機能があり、USB機器を簡単なGUI操作で、仮想マシンに繋ぐことができます。この操作が本当にストレスなく行えるのがありがたいです。

Parallels Desktopが入っていると、USBをMacに繋ぐか仮想マシンにパススルーで繋ぐかポップアップが出て、さっと開発Linux仮想マシンでUSB機器が使えるのが便利すぎる。 https://t.co/IC1bjHGEwe pic.twitter.com/2lhUA4SKOh

— 74th (@74th) December 7, 2024

これで外出先にMacを持っていったときにも、Linux環境でマイコン等ソフトウェアの開発が行えるようになりました!

自作した治具やツール

RP2040位置決め治具

2024年まとめ記事で3回目の登場ですが、この0.4mmピッチのRP2040の位置決めするためのこの治具が非常に役立ちました。自作キーボードなどで、今年だけで30近くRP2040を実装したように思います。これがあったおかげで神経使わずにRP2040が手軽に使えるようになったように思います。

自作キーボード基板のRP2040の実装、位置決め治具のおかげで不安なく実装できる pic.twitter.com/WTmta0ZSIk

— 74th (@74th) December 21, 2024

詳細は以下の記事をご覧ください。

Boothにて販売中、KiCadファイル自体は公開中です。

USB Type-Cソケットチェッカー v2

私の作る電子工作の作品では多くがUSB Type-Cソケットを持っています。USB Type-Cソケットはブリッジしやすく、実装が難しいと思われます。

USB Type-Cソケットは、PCBの実装で一番最初に実装して、このツールでチェックするようにしています。ブリッジなどの実装不良に気づくことができ、修正して対応できています。

USBソケット実装後にブリッジや実装不良な以下確認する治具、USB Type-C全ピンプラグにした改良版がちゃんと動いた。

— 74th (@74th) June 6, 2024

両面のピンの疎通を一気に確認できる。治具自体も両面にLED完備で見やすい。 pic.twitter.com/qBIzwc7xfy

現在でもBoothで販売中です。

Streamlitで作ったファームウェア書き込みボタン

Streamlitは、Pythonのデータ可視化フレームワークです。Webアプリを簡単に構築でき、PythonでWebUIとデータ加工を同時に実装できます。 StreamlitはあくまでPythonスクリプトを実行するものであるため、Pythonの処理でCLIコマンドを叩かせて、ファームウェアのアップロードコマンドを実行できるようにしました。

これで、書き込み作業の発生する度に、作業ディレクトリにcdしてCLIコマンドを実行しなくても、ブックマークしたWebUI上から実行することができるようになりました。

CH32V003のファームウェア書き込むやつもStreamlit化! 机に生えてるUSB繋げば、スマホからコマンドが打てる。 pic.twitter.com/s1VlAxdaUw

— 74th (@74th) March 31, 2024

なお、別室の自宅サーバ用OrangePi5+上にStreamlitを構築し、机下に設置した開発マシン用OrangePi5+にSSHでログインして、コマンドを入力するところまで実現させています。よく使うファームウェアの書き込みはこれで行えるようにしています。

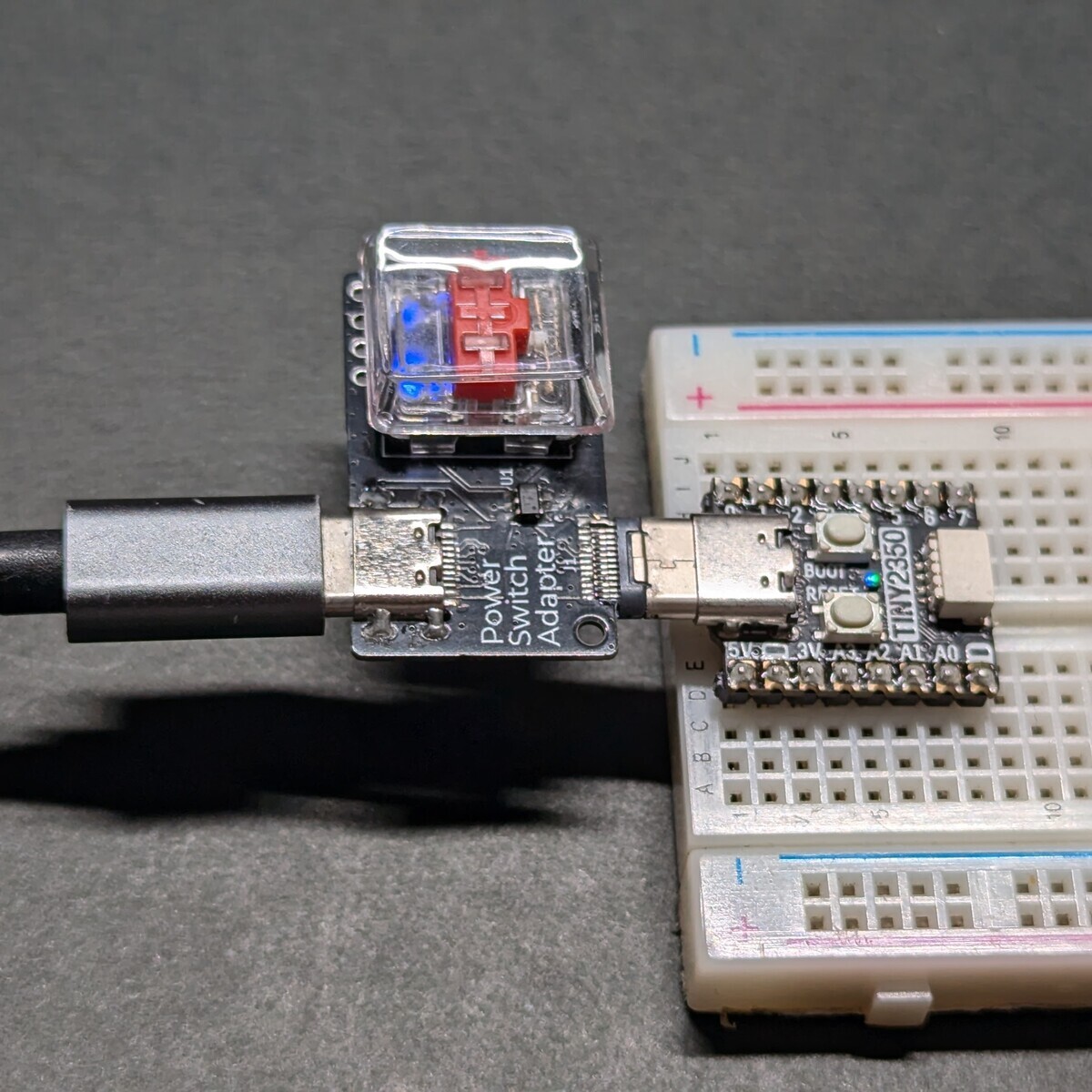

ボタンで遮断による電源断ができるUSB Switch Adapter

USBを繋いだマイコンボードから電源を取りますが、ブレッドボードの繋ぎ替えの時は電源を逐一抜いて作業すべきです。これをボタン操作で電源切断を簡単にできるようにしたUSBアダプタを作りました。何かと使えるシーンが多く、助かっています。

これについては記事にしています。

Boothでも販売中です。

電子工作で使うケーブルのチェッカー

1.27mmボックスピンヘッダを、ESP32-Writeや、DapLink、WCH-Linkの接続に使っています。この時に使うリボンケーブルは自作して、頒布物に同梱しています。今までは実際にMCUに書き込みができることを確認した上で出荷していたのですが、その作業を簡略化するためにケーブルチェッカーを作りました。

よくある電子工作用のケーブルチェッカー作った。自分のよく使うQwiic、Grove、ハーフピッチ2x3/2x5のボックスピンヘッダ。

— 74th (@74th) November 11, 2024

テストに普段使っている2x5リボンケーブルを繋いでみたらブリッジしているのが見つかった。 pic.twitter.com/ZXlhfi5DOD

1.27ボックスピンヘッダ2x5(SWD用)、2x3(ESP-Prog用)、Qwiic、Groveなどに対応刺せています。

去年から使っているもの

USB PDはんだごて Pinecil

USB PDはんだごて Pinecil を愛用しています。

愛用しているはんだこて Pinecil を広めたい

— 74th (@74th) September 21, 2023

・USB PD 20Vで、他のUSB機器と電源併用できるし、柔らかいUSBケーブル選べて、使わないときUSB抜くだけ

・こてさきがTS100互換でアリエクで豊富に買える

・細いくて鉛筆持ちできる

・ボタンで温度調整できる、一時ブーストも

・こてさき交換もネジ一つ pic.twitter.com/ppLkISkru2

細くて、USB-Cケーブルを外せばしまえて取り回しが良く、暖まるのも早い、温度調整も簡単で、とてもよく使えています。

今であればAlientek T65がよいのかもしれません。

昇降式デスク E7B

昇降式デスクは、電子工作のような手元作業をする人に凄くお勧めです。

机の高さを上げることで、腰を伸ばして作業ができます。

机の高さを上げることで、腰を伸ばして作業ができます。

机の高さを上げることで、腰を伸ばして作業ができます。

大事なポイントなので3回言いました。長時間作業も割と平気です。是非やってみてください。

私は昇降式デスクを、一度買い換えE7Bに変更しました。前に使っていたものは下げられる幅が小さく、最も低くしても肩に負担がかかっていました。E7Bは下げられる幅が大きいもの60.5cmまでと大きく、PC作業時にとても良いです。

ガラスカッターマット

はんだ付けの作業台として、PCB固定台も紹介しましたが、その下にガラスカッターマットを使っています。ガラスなので熱にも強く、はんだごてをあてても平気です。

ガラスカッターマットではPCBをマスキングテープで留めて固定でき、これが作業の効率性を上げてくれます。

以前はシリコンマットを使っていましたが、マット上にPCBを固定できないのと、ヒートガンを使うと底面の空気が膨張してたわむことがありました。

部品バインダー

SMD部品は、リールの円盤まるっと持っているもの以外は、名刺サイズの袋にリールをカットして入れています。

最近、チップタイプの電子部品はすべてピンが曲がらないように厚紙にマステで留めて、静電気防止袋に入れて、名刺入れのバインダーに格納している。

— 74th (@74th) September 5, 2023

薄くなって一覧性が良い。

内寸50x70mmの袋が端を少し切れば名刺サイズに収まる。 pic.twitter.com/sMMHagz2C1

このバインダーのおかげで、SMDパーツが探しやすく管理できています。今のところ「抵抗/コンデンサ」「ダイオードなど受動部品」「応用IC、MCU」の3冊を作っています。

その他、使い続けているものや、他の記事で紹介済みのもの

- ロジックアナライザ nanoDLA: USB Low Speedくらいまでなら見られるので、ひとまずこれで生きています。I2Cを見る用途には十分。

- オシロスコープ Picoscope 2204A: 10MHz、2chと低性能ですが、ソフトウェアの性能がよく、使いやすいです。なによりソフトウェアオシロなので、スクリーンショットがすぐ撮れてツイートできるのが良いです。前は16,000円ほどで購入できたのですが値上がりしてますね。

- WCH社製MCUデバッガ WCH-LinkE: CH32V003の書き込みに大活躍。自作のものを使っています。

さいごに

Alientekのロジックアナライザ DL16 Plus(16ch、1GHz)と、オシロスコープ DS100(2ch、50MHz)が性能のコスパが良さそうで気になっています。